3日目のレポートです。継続的デリバリーの Jez Humbleがキーノートに登場です。

※ Agile 2017 日記のリスト -> Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5

Continuous Delivery in Agile (Jez Humble)

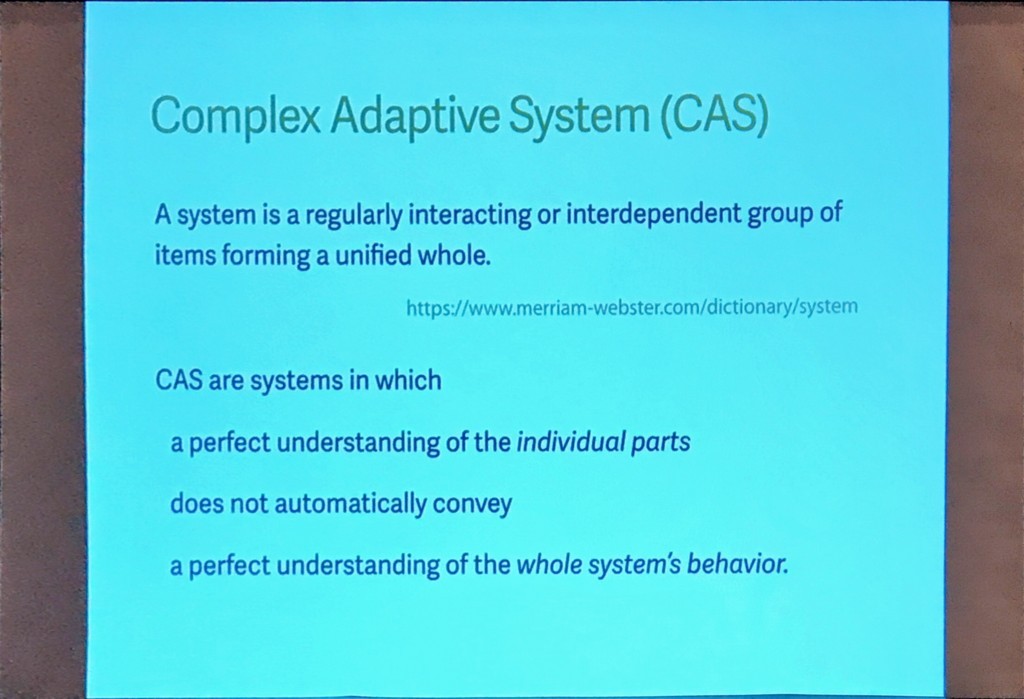

継続的デリバリーとは、変化を安全に素早く継続的にユーザーに届けられる能力。

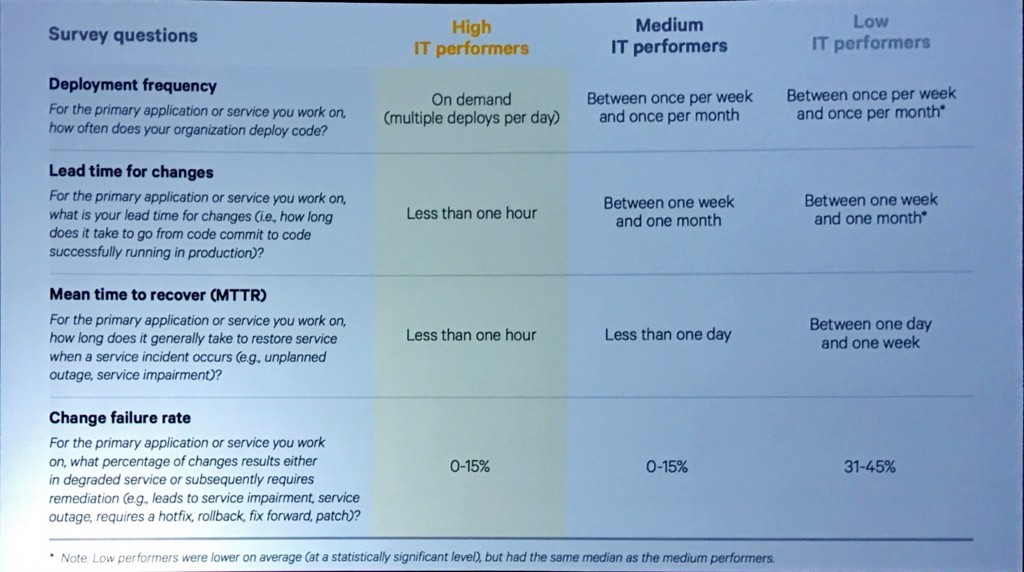

あらゆる点で継続的デリバリーによってゲームのルールが変わった。

かつての日本の製造業のよう。

ケントベックのXP、ポッペンディークのリーン、そしてUNIXが父

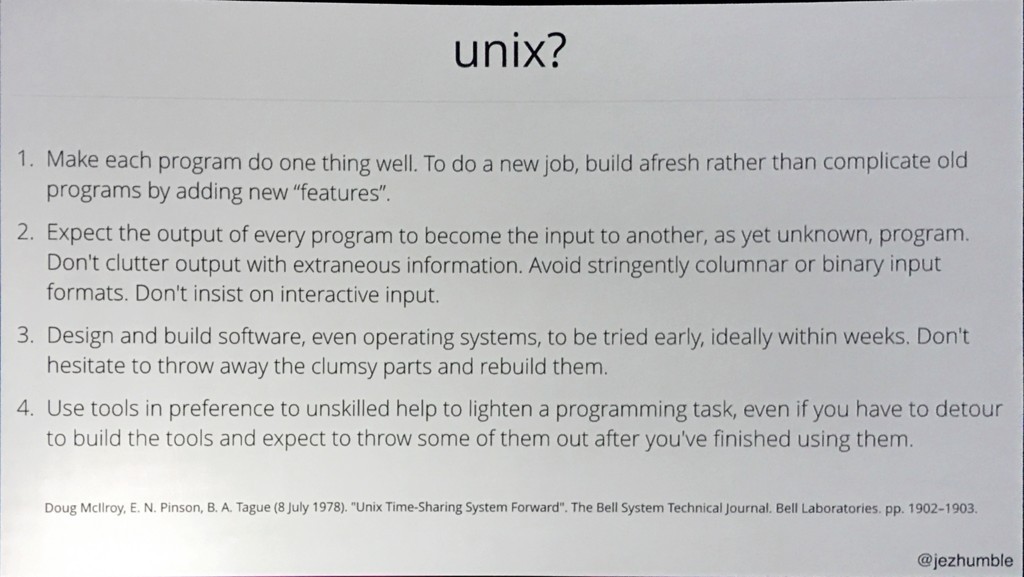

なぜUNIXか。

継続的デリバリーの導入が組織でうまくいかないそれっぽい理由はよく聞くけど、結局文化がクソだから

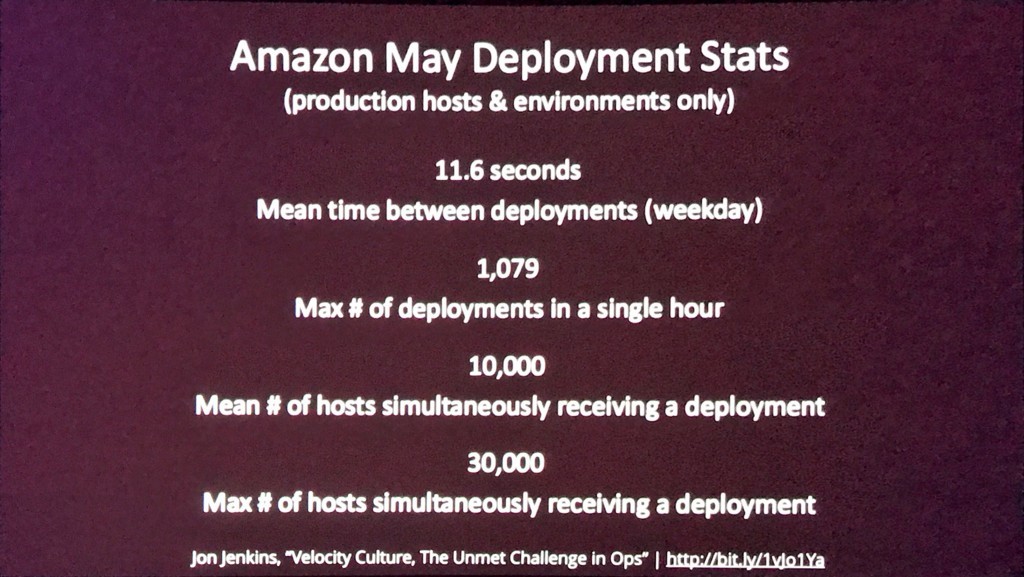

Amazonのデプロイ。11.6秒に一回デプロイ。

一方でよくあるデプロイは「投げて祈る」。

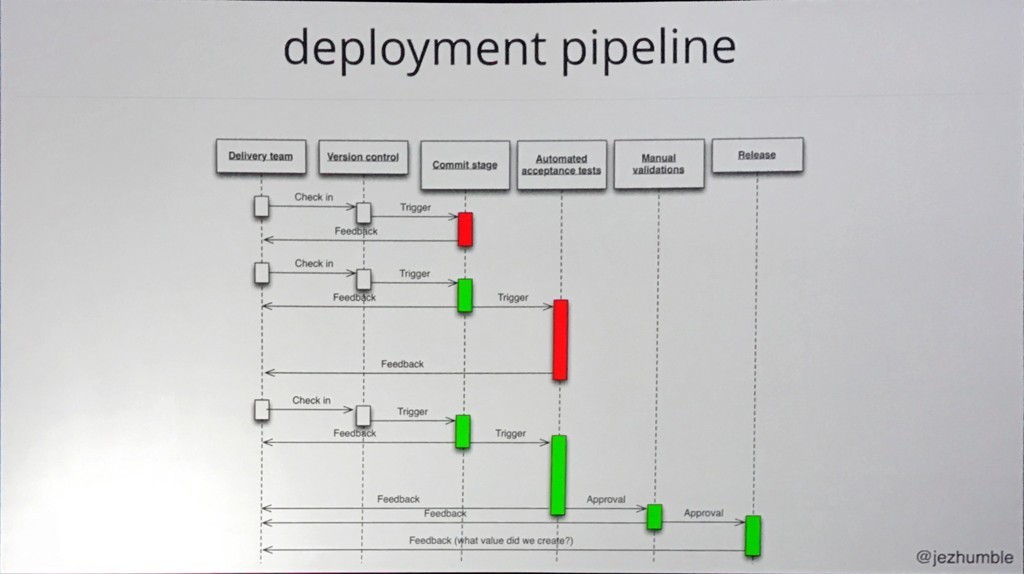

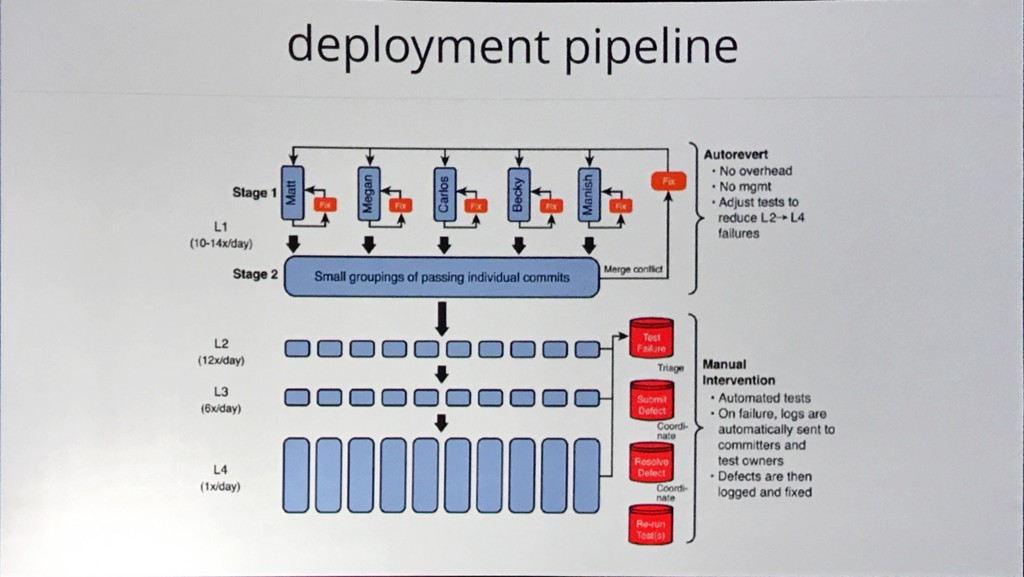

デプロイメントパイプライン。UIテストとか色々なチェックごとにコミットされる。紙でやるより全然いいよね。

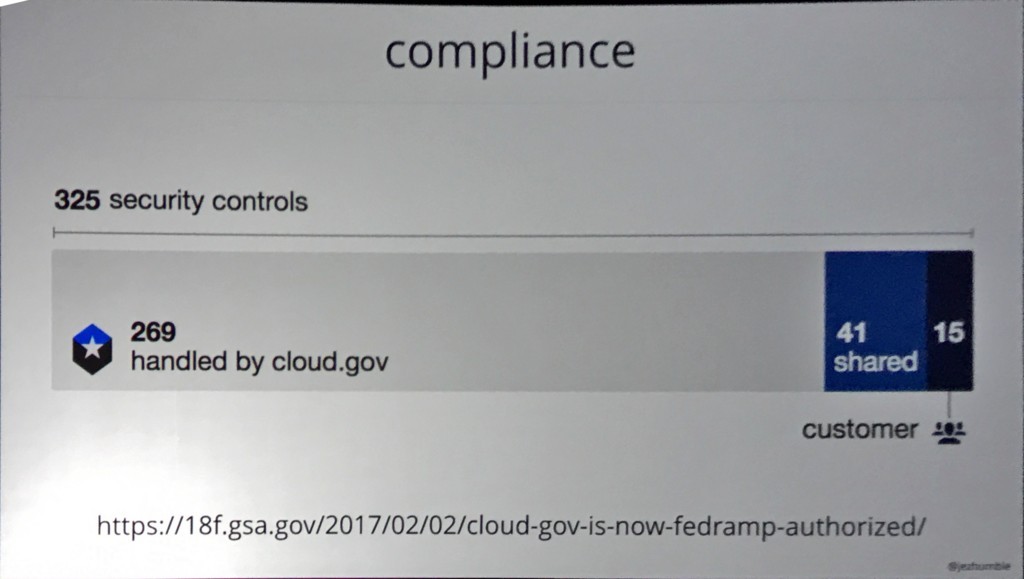

米連邦政府のクラウドプラットフォーム。あらゆるものを記録する。一年半くらいでやるらしい。

コンプライアンスの規定も沢山やる。連邦政府がこんな風に動いたこと、たぶんない

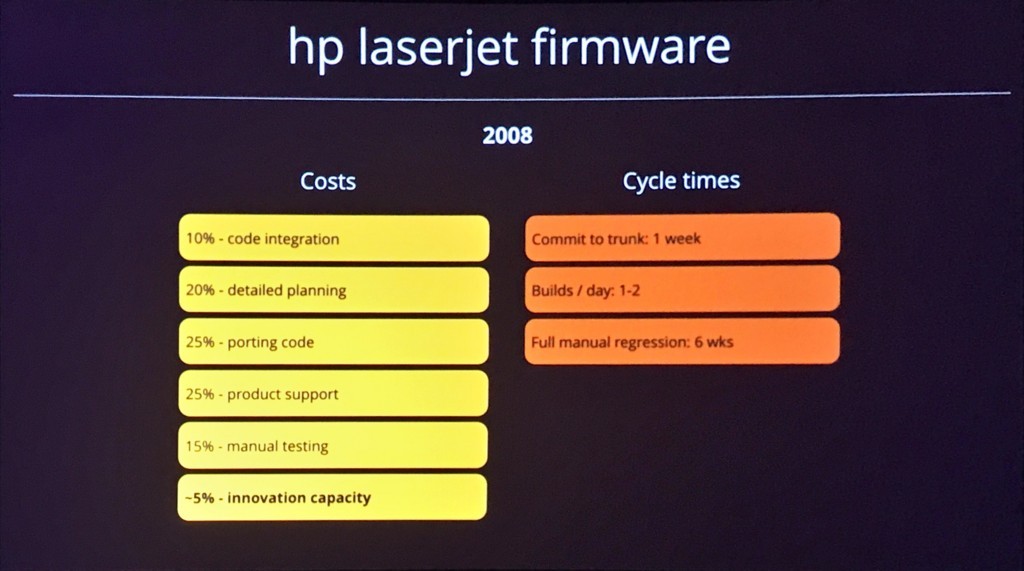

以前のHPのプリンタファームウェアのプロセス。お互い信頼してないから、詳細に計画したり設計したりで随分お金と時間を使ってる。品質低いからマニュアルテストにも時間取られる。時間(サイクルタイム)も取られる。コミットまで1週間..

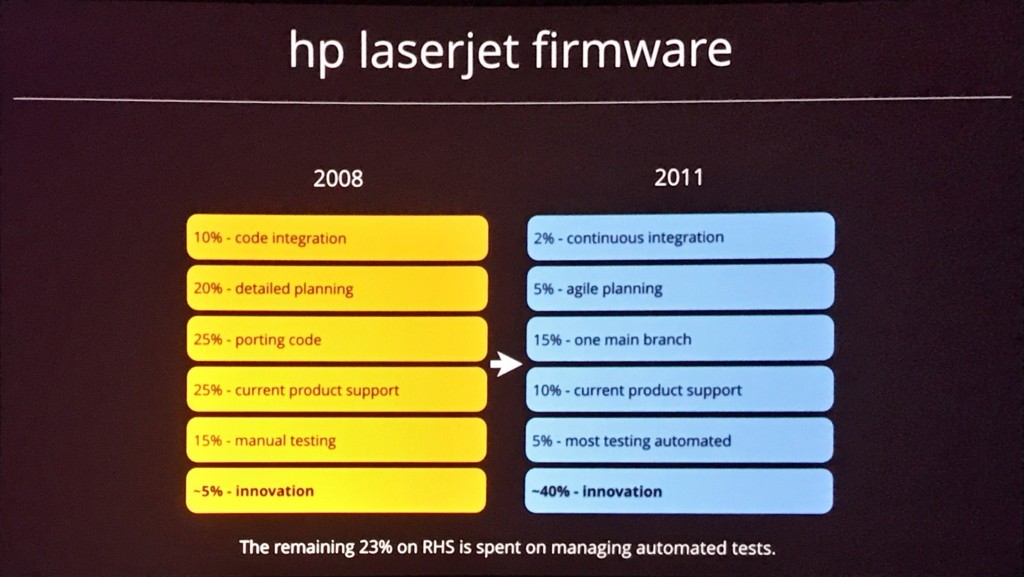

ハードウェアのバリエーション減らす。パッケージを単一に。継続的インテグレーション。包括的自動化。シミュレータ作る。

デプロイメントパイプライン。正しいことを簡単に

3年で効率化してイノベーションに時間がさけるように (山田日登志さんみたいだ)

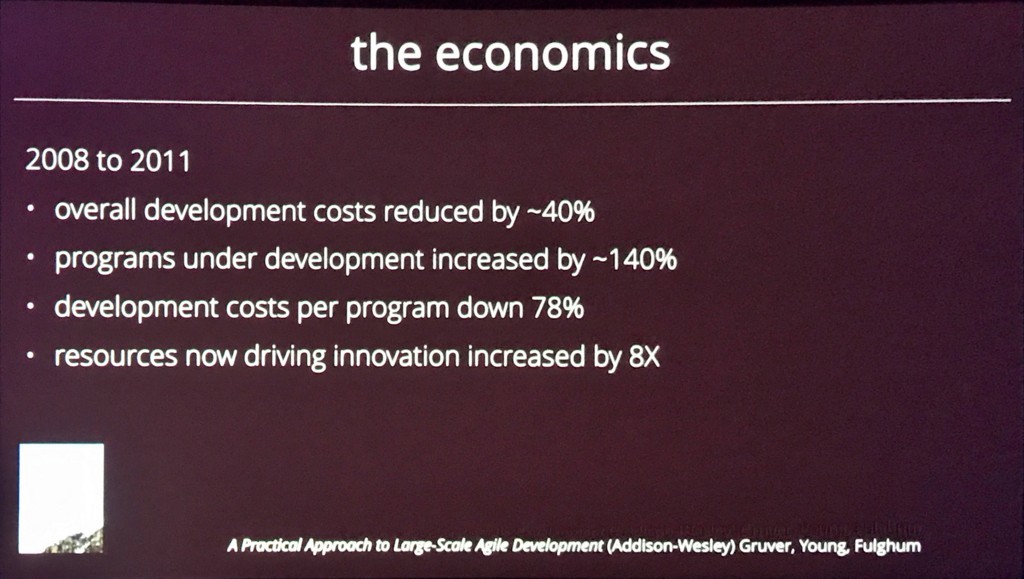

経済性。この本オススメ

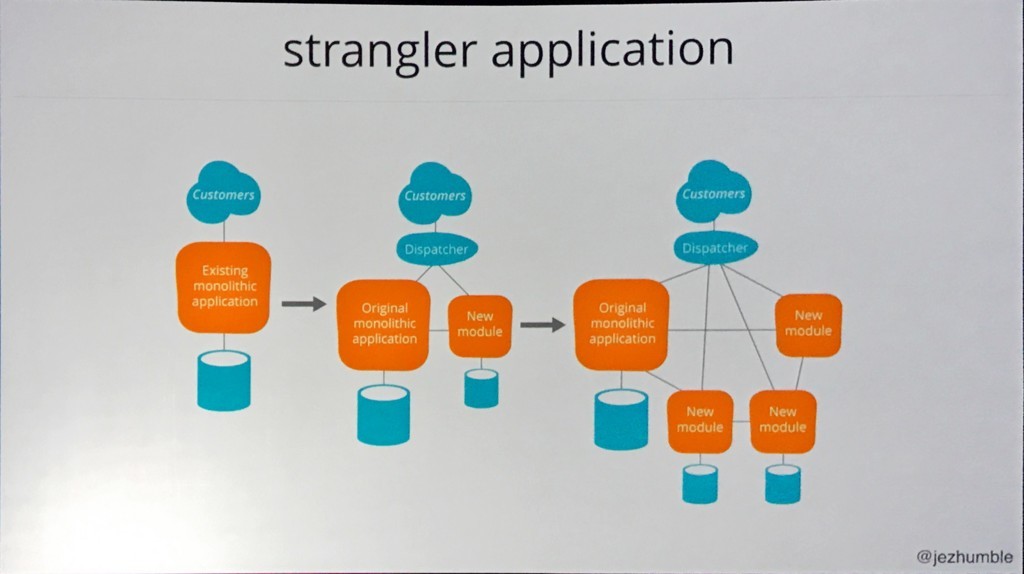

つぎは、大きな生命保険の事例。Too much Legacy。

カンボジアの寺院。木が生えてきて... というシステム

副社長がきて「これやって」「2年かかります」「これやって」「2年かかります」「これやって」「作り直した方が早いです」

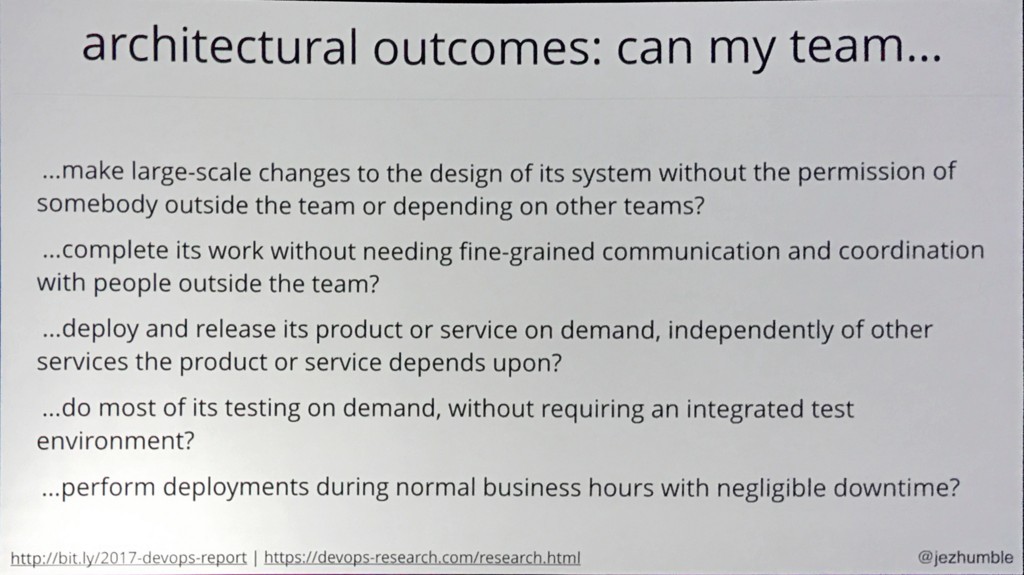

アーキテクチャ上のアウトカム。チームはこういうことができるか?自律的に大きな変更ができる、...

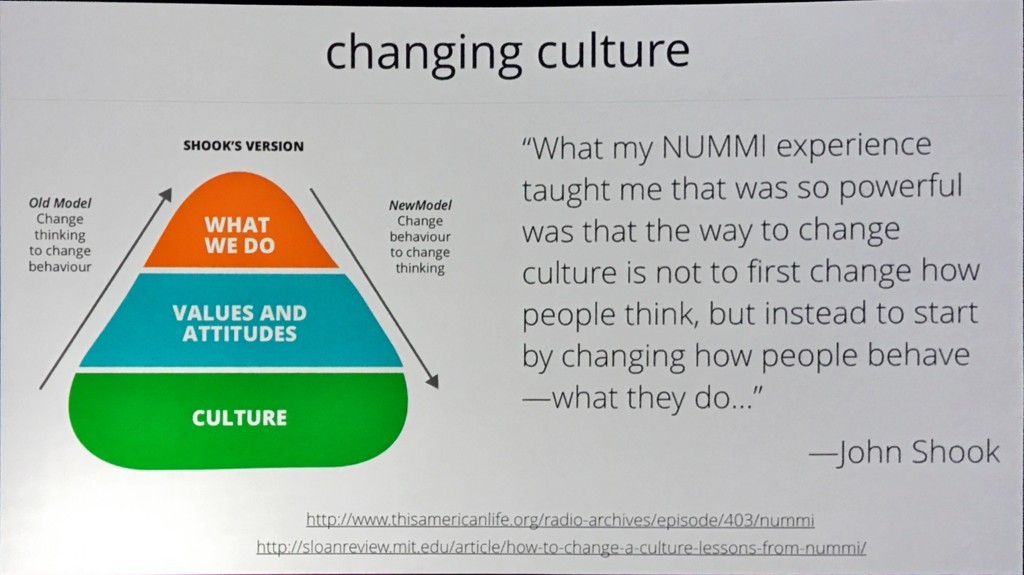

NUMMI の話。GMの中では最悪の工場。トヨタとの合弁。組合はトヨタに全従業員の再雇用を要請。

途中で問題が起こったらアンドンコードを引く。人が集まる、マネージャが来る。マネージャがいうこと「手助けできることはある?」従業員がプロセスを改善する権限を持つ。build quality in

ジョンシュックの論文

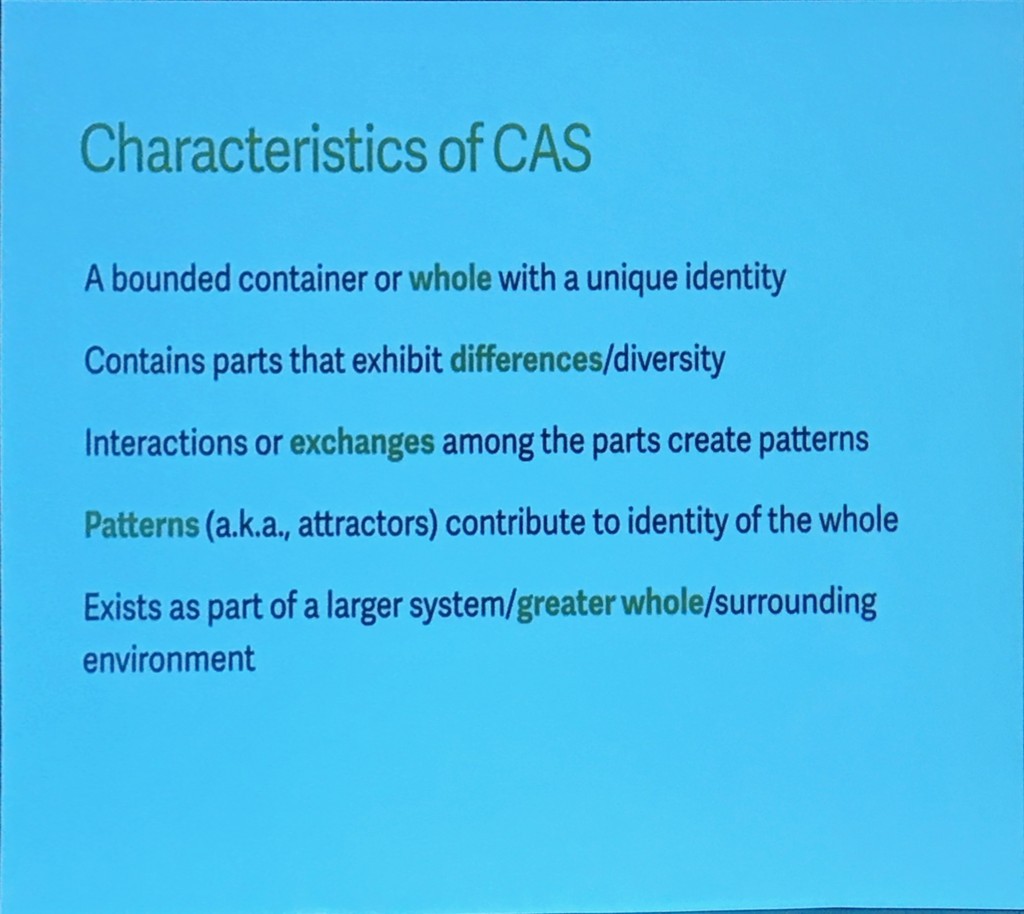

複雑なシステムを作ってて、状況も違うので、プラクティスはコピーできない。

豊田喜一郎 : 設計盗まれても、私たちは学んでいるからさらに先に行く

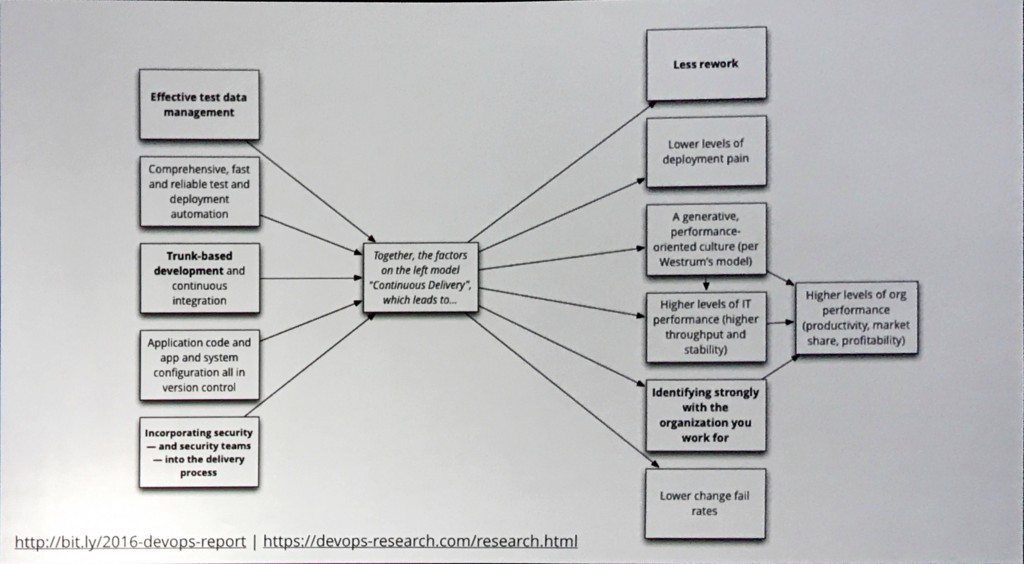

DevOpsの原則

バカとは戦うな、もっと素晴らしいものを作れ

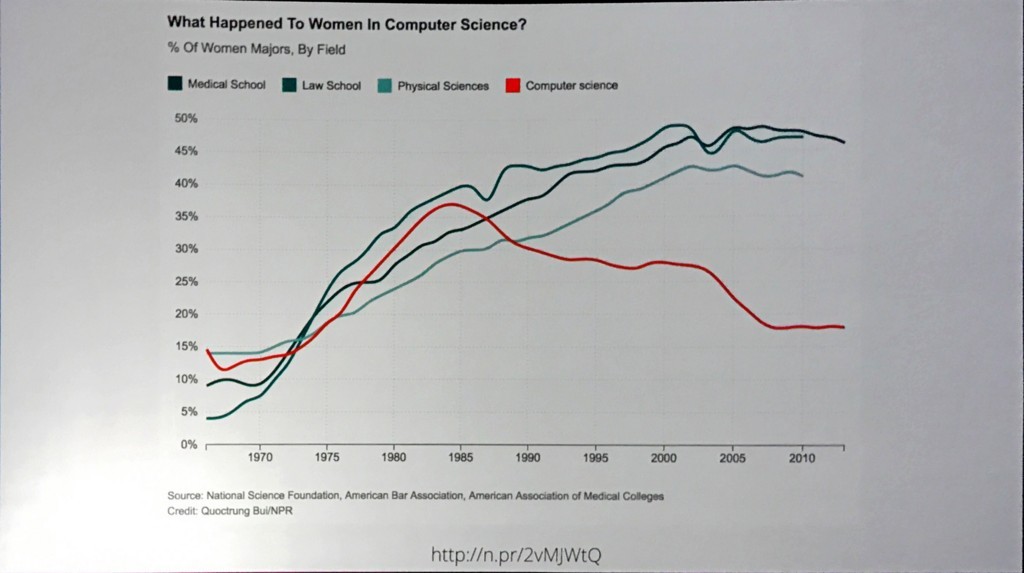

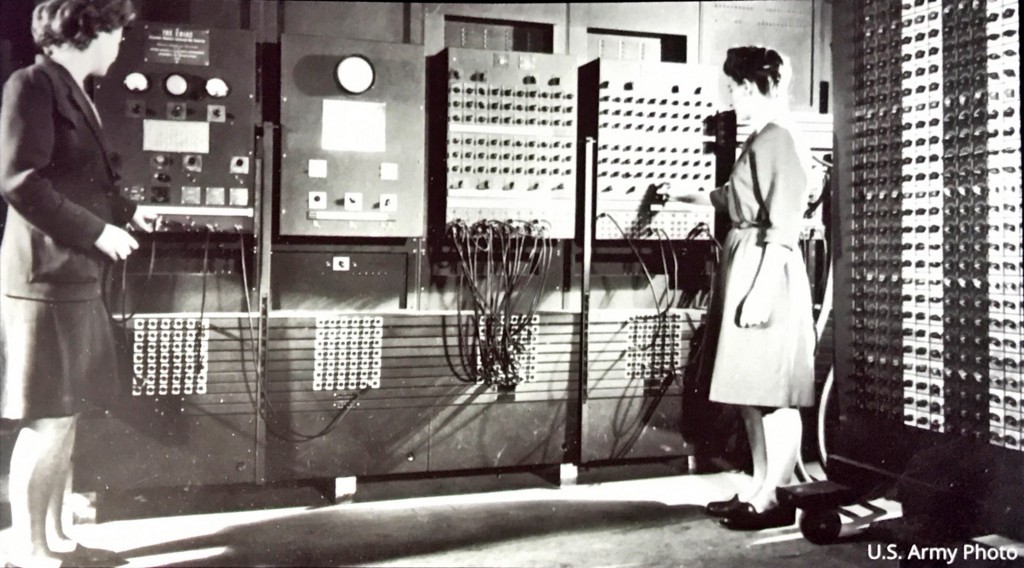

で、後半は、ソフトウェア業界の女性の比率が低いことに関する問題提起をしていた。医療や法律の修士は増えているのに、コンピュータサイエンスだけ80年代から女性比率が下がっている。なんでか。80年代にTVゲームは男の子のおもちゃというキャンペーンが行われたせいかも、というような話。

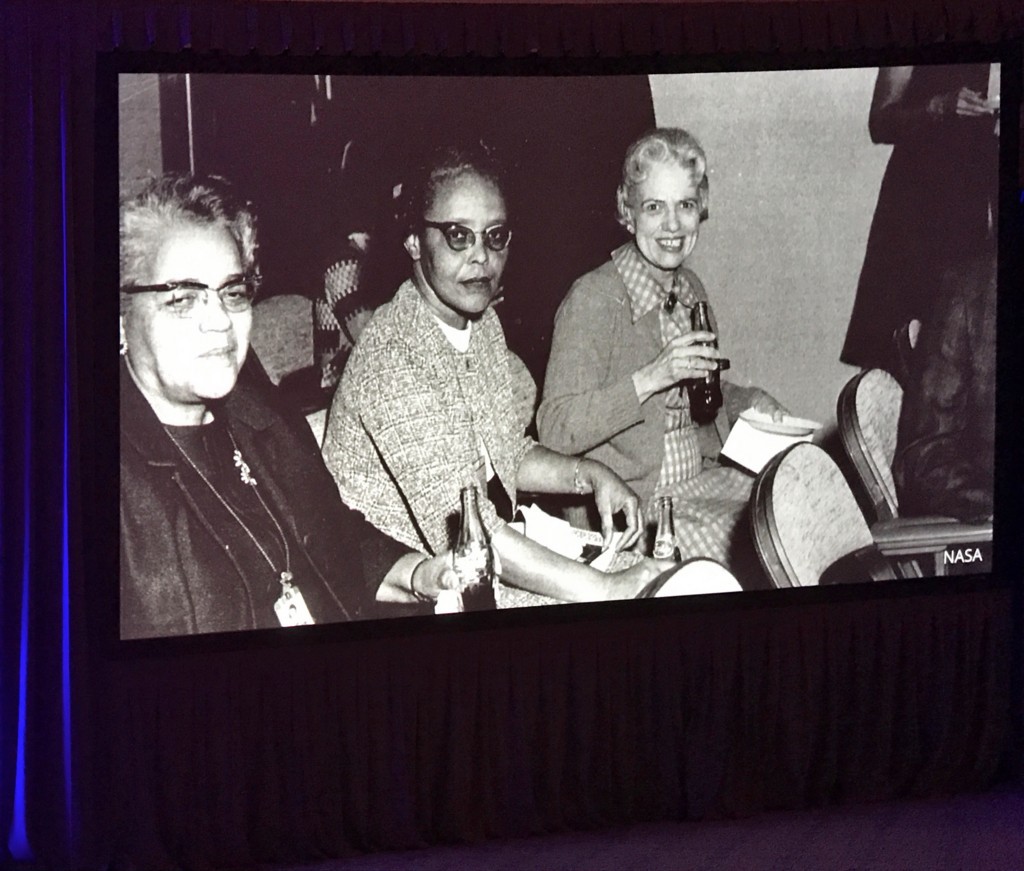

NASAのマーキュリー計画の裏にいた女性の映画「Hidden Figures」の人。

女性が劣っているということも科学的にない、というか個人差に比べれば、誤差の範囲内。

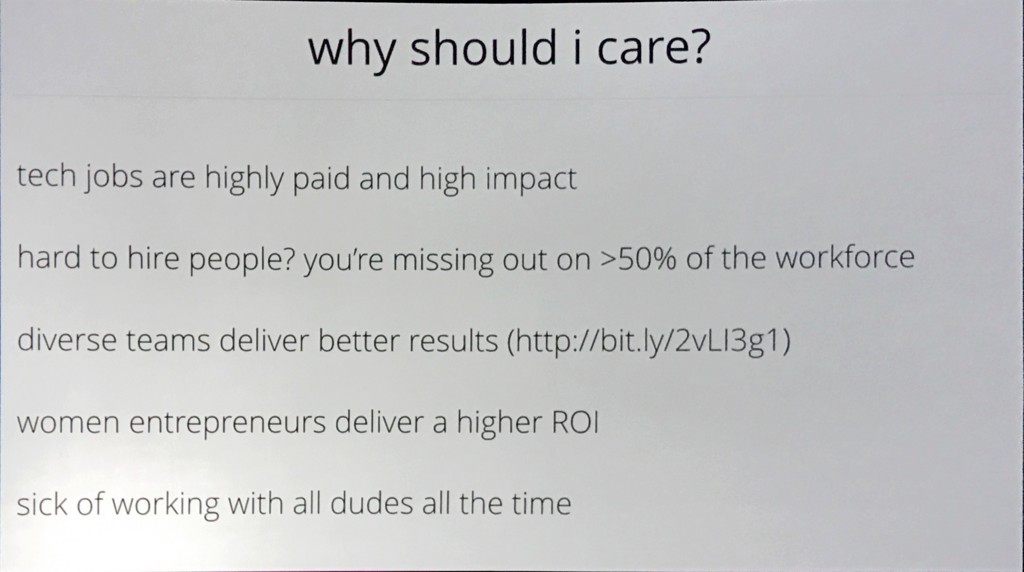

どうしてそこを気にするかというと、技術職は給与も高いし、社会的に大きなインパクトがある。人が足りないなら採用してない50%の人を無視してないで。多様性のあるチームのほうが成績いいというデータもあるし、女性起業家のほうがROIが高い。

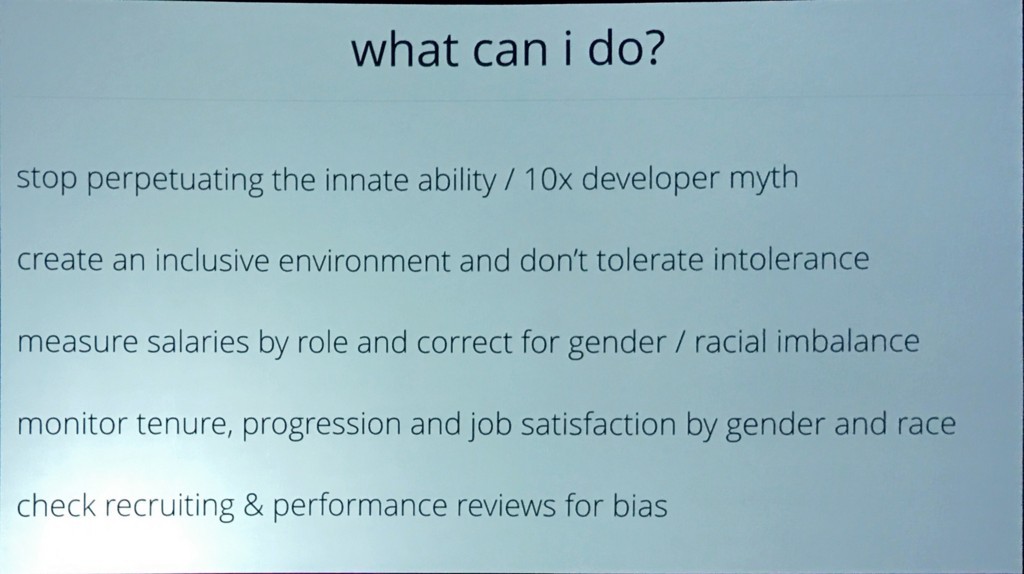

じゃあ、なにができるか?性別や人種による差をなくそう。採用や評価の際にバイアスがかかってないかチェックしよう。

The Power of Play - Coaching Teams to Play at Work (Laura Powers) POPULAR

昔シリコンバレーのHPに務めてて、すごくハイパフォーマンスなチームというのを体験した。その頃読んでたのはこの本。

しばらくハイテク業界から離れてて、ひさしぶりに戻ってみたらこうなってた。

なぜ遊びが大事かというと、コミュニケーションを促進するから。一年分の会話より、一時間一緒に遊ぶほうが、相手のことを知れる。

Playという本をおすすめしたい。

なんで遊びなのか?子供のためのものじゃなくて大人も遊ぶ!

遊びって、創造性、イノベーションを求められる問題解決。適応性も必要。

動物は遊ぶ。

人間も遊ぶ。大人だって。

ある企業のマーケティングチームのワークショップ。この人達みんな経営陣。

モブプログラミングの現場見たことあるかもしれないけど、あれも遊んでいるようにみえるよね。

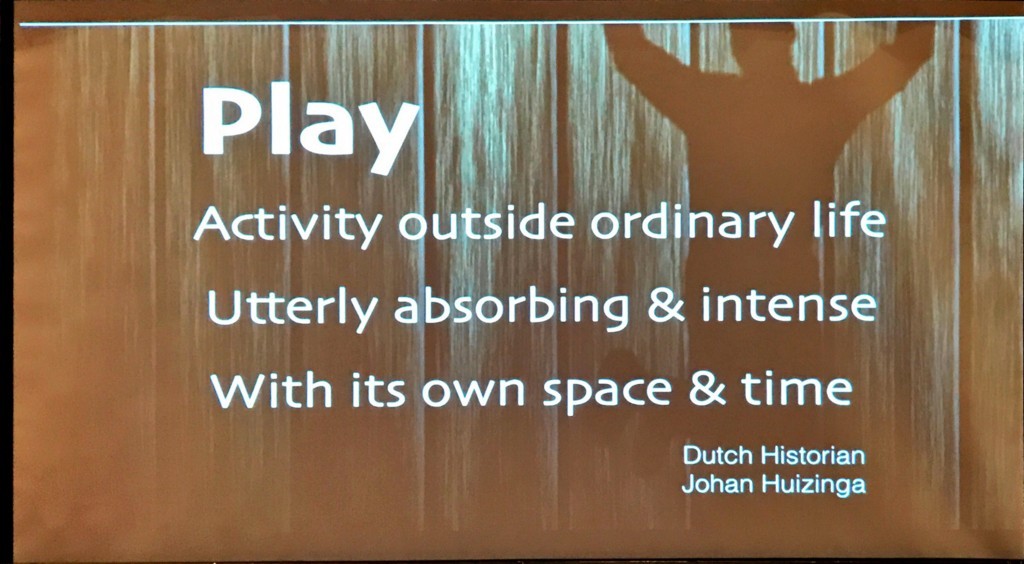

遊びとは、日常を抜け出した活動。完全に熱中し、集中する。自分たちの空間と時間で。

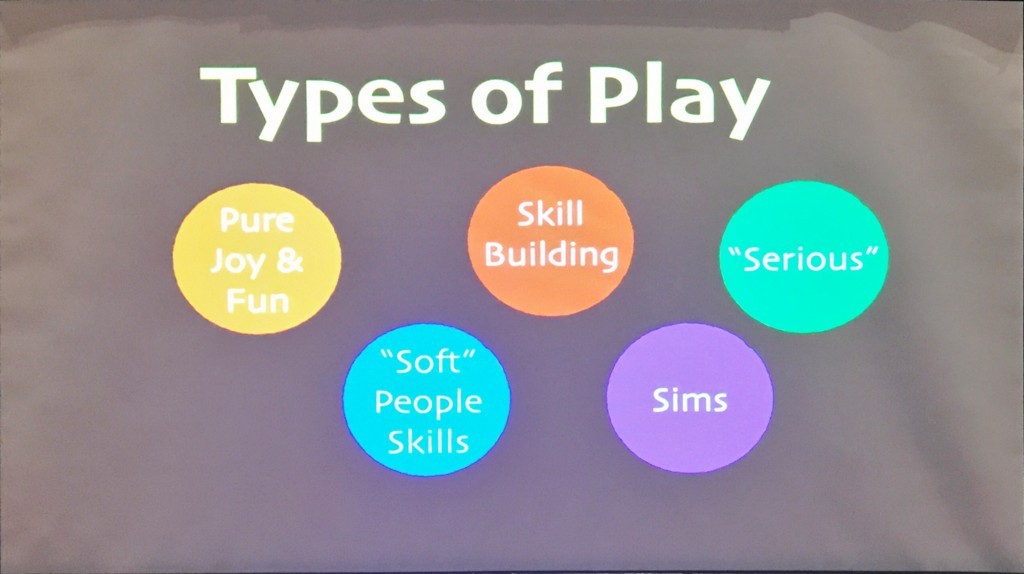

遊びにもいろいろある。チームビルディングとか、シリアスプレイとか。

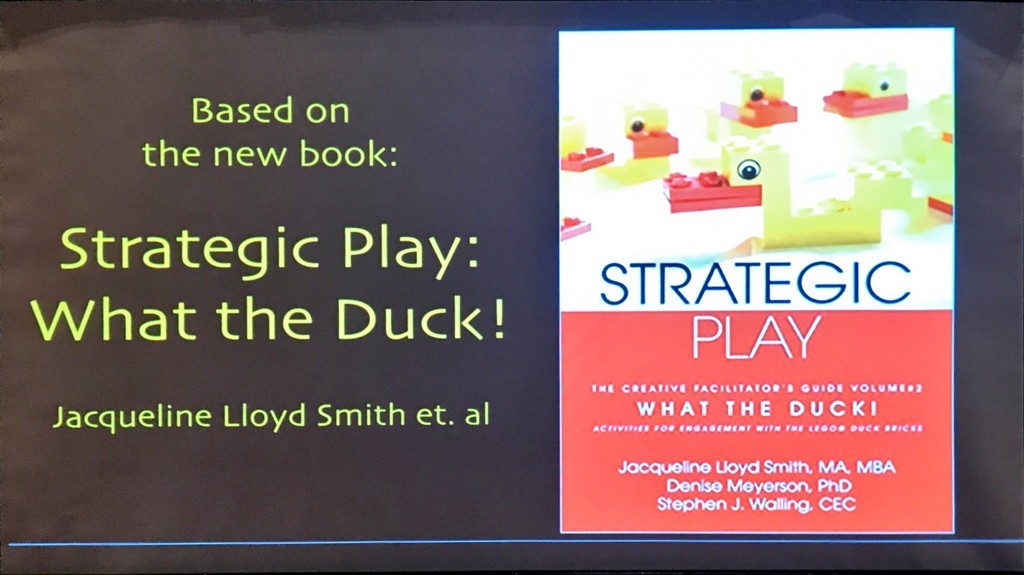

ここからはレゴを使ったワークショップ。この本をベースにしてるよ。

Fluent in Team Culture: The First Shift in Achieving Agility (Diana Larsen, Bonnie Aumann) POPULAR

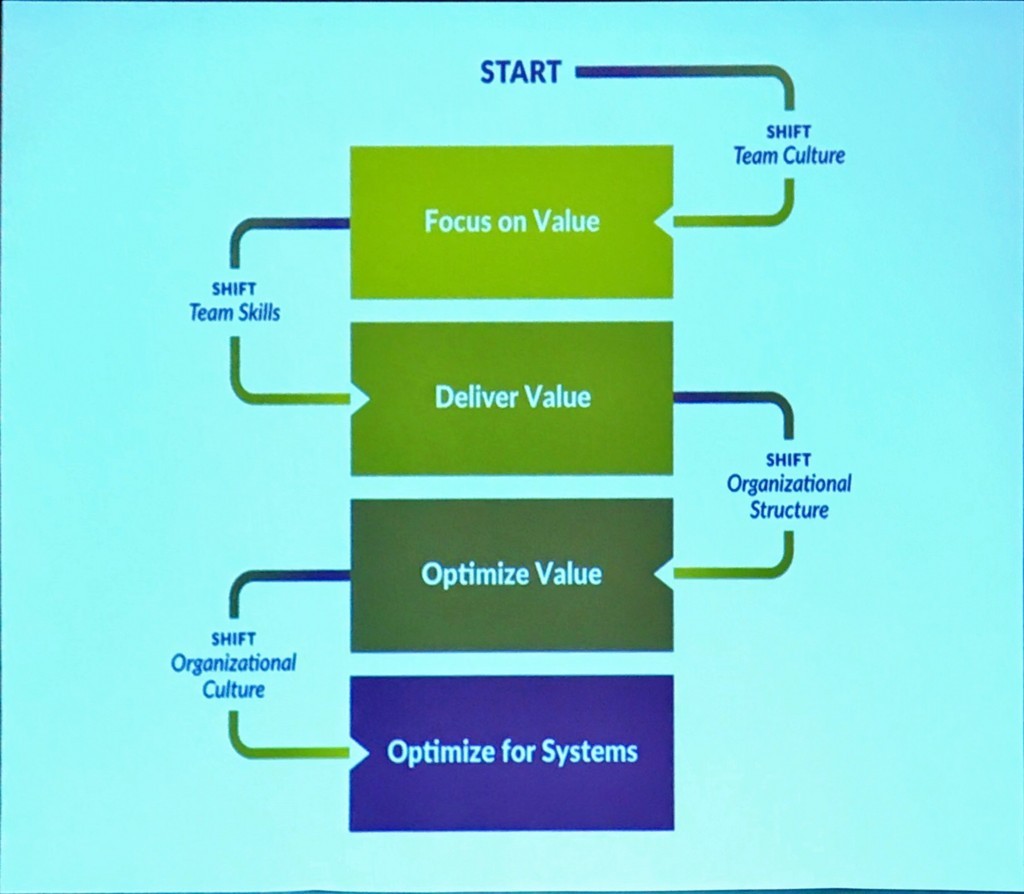

アジャイルをはじめ、いろんな方法論があるけど、組織に合わせるのが難しい。そこで「Fluency」というアイデアに行き着いた。コーチはどのくらい流暢さを求められるか。チームはどうか。一からアジャイルを始めると、まあまず先にコードは書けないといけないけど、まあ出荷できるような状態なら、次に必要なのは、ナレッジワーカーとしての働き方へのシフト。これが最初のシフト。

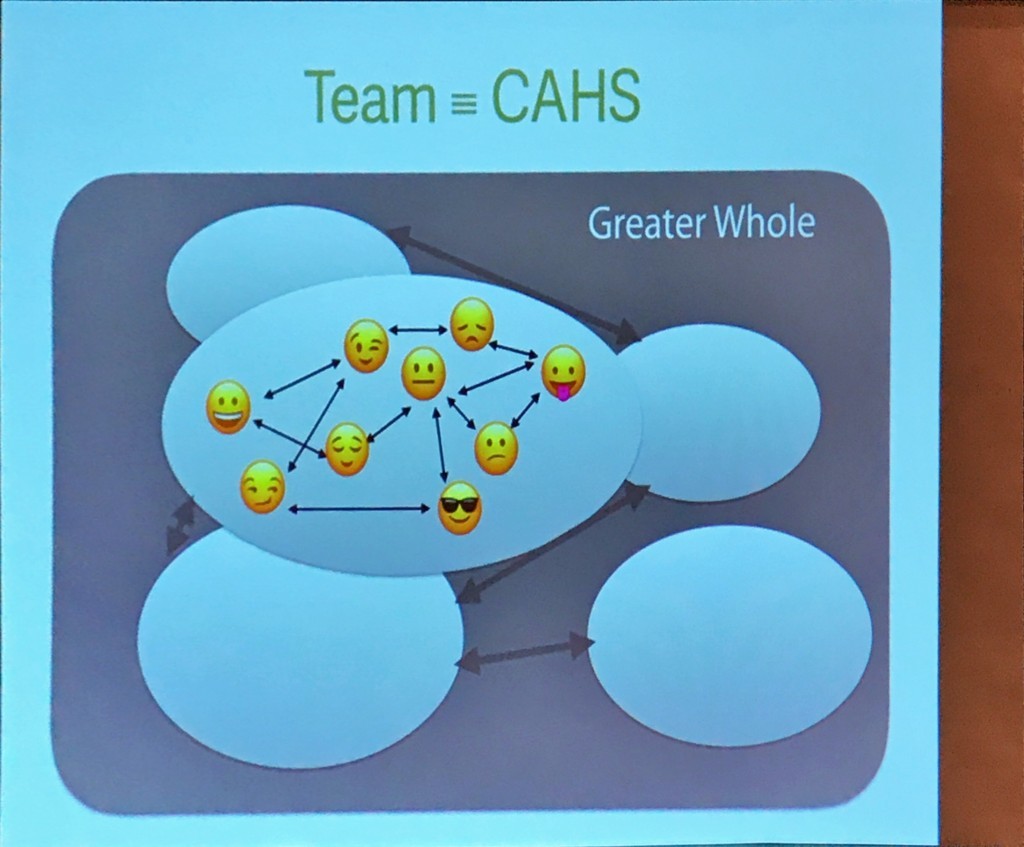

チーム文化。組織やビジネスにとって価値のあるものを作る。多くの組織にとってアジャイルが求められるのはここで、チームがコミュニケーションをしっかりしてものを作る。満足させるものを作る。

それができるようになると、次のシフトが必要になる。チームのスキルのシフト。価値を素早く届けられるようになる。多くの組織では、これが本当に求められていること。チームの働く場所を整備して、環境を作る。メンバーは非常に高いスキルを持って、継続的デリバリーを行う。

一部の企業では、さらに価値を高めるために他の人たちとの関係性を見直したくなる。顧客との関係も見直す。これが次の変化。価値の最適化。価値を生み出すのはチーム。

さらに、ほんの一部のチームは、プロダクトだけでなく組織全体の変化に寄与することになる。これが4つ目のシフト。組織文化のシフト。

(ここでトイレに抜けてる間にワークが始まってしまっていたので、そそくさと退席。)

Agile Product Thinking: Stalwarts talk with Jeff Patton (Jeff Patton) POPULAR

ということで三日目終わりました。

あと一日半くらい。

※ Agile 2017 日記のリスト -> Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5